Recherche en dialogue

Le philosophe Didier Debaise échange avec Simone Fehlinger, designer-chercheuse à la Cité du design.

Philosophie, anthropologie, biologie, sociologie… la recherche design se nourrit de la transdisciplinarité. À quoi ressemble une conversation entre des chercheurs de mondes différents ? Sans avoir en commun les mêmes connaissances théoriques, est-il possible de se comprendre, se compléter, se répondre ?

Nous avons suivi Simone Fehlinger, designer chercheuse qui porte le projet « New Weather TV » au « Deep Design Lab—Explorations profondes des matérialités et des représentations visuelles de l’Anthropocène », lors d’un échange avec Didier Debaise, philosophe chercheur au FNRS, travaillant sur les formes contemporaines de la philosophie spéculative.

Simone Fehlinger : Je m'intéresse aux représentations du bulletin météo (mainstream). Je cherche à retravailler ces fictions, pour activer une réalité qui scénarise des possibles et des incertitudes, à l’opposé des fictions modernes qui évoquent notre environnement comme objet externe, calculable, maîtrisable. Un travail que je mène par ailleurs avec des scientifiques de Météo-France qui cherchent quant à eux à représenter la prévision dite « probabiliste » du temps. Cette recherche design me semble faire écho à votre réflexion sur le pragmatisme spéculatif. Mais pour comprendre cette philosophie spéculative des possibles, il faut peut-être premièrement parler de quelques concepts qui sont fondamentaux pour cette pensée, à savoir la « bifurcation de la nature », la « préhension », ou l’« abstraction ».

Pour commencer, j’aimerais discuter d’un concept qui semble fondamental pour votre pensée, celui de la « bifurcation de la nature » (ce qui nous renvoie aussi au thème de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022). Pourriez-vous développer ce concept ?

Didier Debaise : L’usage du mot bifurcations a deux sens possibles. Le premier, celui que j’ai le plus utilisé, en héritage d’Alfred North Whitehead, de « bifurcation de la nature », n’est pas tout à fait en proximité directe avec l’usage de ce qui est posé au niveau de la Biennale ; j’y reviendrai. Par « bifurcation de la nature », Whitehead entendait la manière par laquelle la nature — de fait une continuité et multiplicité d’événements hétérogènes — a été « bifurquée » par un ensemble de pratiques, principalement scientifiques, qui définissent désormais les modernes en contraste avec d’autres époques et d’autres lieux, ce que Philippe Descola et Bruno Latour appellent d’autres « collectifs ».

Ce qui m’a intéressé avec la notion de « bifurcation de la nature », notion inventée par Whitehead, c’est qu’elle permettait de définir ce que sont les modernes. Cette notion un peu vague de « modernes » qualifie-t-elle une période particulière (la modernité), un lieu géographique (l’europe) ? Devons-nous entendre par là un ensemble de représentations, de conceptions générales du monde, de manières de se rapporter à l’expérience ? Lorsque Latour a utilisé cette notion de « modernes », on lui a reproché de ne pas avoir précisé le sens exact de cette notion et d’avoir en quelque sorte « massifié » et « homogénéisé », une histoire complexe : ne voit-on pas tout au long de la « modernité » d’innombrables pensées, théories, parfois contradictoires, de controverses, de représentations diversifiées ? Comment pourrions-nous accepter que cet immense faisceau de théories, de représentations, de manière d’imaginer, de symbolisations, de conceptions politiques, qui ont marqué l’histoire moderne pourraient s’unifier dans une vague unité sous le terme « modernes » ? Je me suis intéressé, dans ce contexte, à la notion de bifurcation chez Whitehead car elle permettrait de préciser ce que sont les « modernes » et comment les aventures qui les concernaient sont devenues de véritables machines d’homogénéisations des savoirs et des pratiques, et de colonisations des autres. Ce qu’il y a de fascinant avec ce que Whitehead appelle « bifurcation de la nature », comme j’ai essayé de le mettre en scène dans mon livre L’appât des possibles, c’est que le concept désigne un geste, une opération. La bifurcation n’est pas une représentation ou une théorie, mais le geste sous-jacent, très peu interrogé, d’autant plus efficace qu’il est implicite, et qu’on retrouve dans la diversité des théories, représentations, organisations des rapports entre nature et sociétés. On définira donc les « modernes » comme ceux qui ne cessent de faire « bifurquer la nature ». Qu’est-ce que la bifurcation, c’est un geste qui s’invente au XVII° siècle, qu’on peut caractériser comme l’un des gestes majeurs d’invention des sciences expérimentales, geste par lequel on distingue dans un corps (physique, biologique, vivant) des qualités dites essentielles, les qualités primaires du corps (qualités mathématiques, géométriques et physiques), de qualités dites secondaires ou superficielles (qualités esthétiques, perceptives, sensorielles) qui relèvent de la projection de modes de perception sur les corps. C’est cette manière très particulière d’extraire des corps deux régimes de qualités qui va être étendu à tous les domaines de la « nature » et en produire une définition moderne : la nature, c’est l’ensemble des qualités essentielles des corps à l’exclusion des qualités secondes qui sont issues de projections subjectives sur une nature qui en seraient dépourvue. Nous arrivons ainsi à une nature faite de qualités primaires (espace, composantes physiques et géométriques, formes, etc.) et tout un domaine du subjectif qui en est séparé et qui recueille les qualités secondes (couleurs, sensations, dimensions esthétiques, valeurs, attachements, etc.). Voilà de manière très schématique comme s’invente selon Whitehead la conception moderne de la nature qui va se propager à tous les niveaux de l’expérience des modernes et en former le socle d’existence : réalité et apparence, nature et subjectivité, connaissance et croyance, fait et valeur, etc.

On définira donc les « modernes » comme ceux qui ne cessent de faire « bifurquer la nature

SF : En tant que chercheuse en design, je me demande comment nos artefacts — nos images, nos objets, nos protocoles — traduisent, ou réalisent, ces idéologies. Comment cette « déconnexion » structure nos attitudes ? Pourrions-nous dire que nos artefacts étaient (et sont) des outils pour « appliquer » cette bifurcation de la nature ?

DD : La bifurcation de la nature va sans cesse être reconduite, réconfortée par les modes de représentation, le statut que nous allons donner à nos représentations. Le point important est que la bifurcation est un geste qui consiste à extraire deux régimes de qualité. Mais ce geste, pour s’opérer, a besoin de mille éléments : objets techniques, modes de représentation, visualisation, photographie... Pour décrire ce qui serait de l’objectif, des qualités primaires des corps, les modernes vont déployer des artefacts, des productions visuelles.

C’est ce statut complexe qui est important : la bifurcation de la nature ne donne pas d’un côté le corps dans sa réalité pure et objective, et de l’autre tout ce qui serait de l’ordre du subjectif. Pour parler objectivement de ce corps, les modernes ne cessent de déployer toute une série d'artefacts construits, subjectifs, esthétiques que Latour appelle des « hybrides »1 . Ces hybrides sont présentés comme de simples représentations qui n’affectent pas la réalité des choses auxquelles nous avons affaire. Or, c’est exactement le contraire : vous ne pouvez parler de la réalité d’un corps, d’une chose ou d’un objet que par tous les éléments que vous allez utiliser pour le décrire. Ces représentations ont, je pense, une sorte de double statut : les êtres (une situation écologique, une réalité biologique ou le vivant) existent via des représentations, des photos ou des diagrammes, même si les modernes disent sans cesse qu’ils auraient pu y avoir accès sans ces médiations. Nécessaires, mais continuellement rejetées comme secondaires, les représentations participent de fait à la composition du réel.

Nécessaires, mais continuellement rejetées comme secondaires, les représentations participent de fait à la composition du réel.

SF : Les dualismes qui organisent notre monde sur des oppositions (vérité/croyance, expérience/représentation, faits/valeurs, subjectif/objectif, etc.) sont-ils des expressions de la bifurcation de la nature ? Pourriez-vous nous donner un exemple de manifestations au-delà de ces dualismes (modernes) ?

DD : On présente souvent les modernes comme dualistes, se donnant deux modes d’existences du monde : le physique et le mental, le subjectif et l’objectif, le fait et la valeur, la connaissance et la croyance. Ce qui m’intéresse avec la bifurcation, c’est qu’elle part du fait que nous avons affaire à des événements pluriels. On devrait tout appeler événements ! Des corps biologiques ou physiques sont des événements. La bifurcation, c’est l’ensemble des gestes qui, partant de cette réalité composée, hétérogènes, hybrides, sorte de nœuds de réalités multiples qu’est l’événement, vont extraire, dualiser en quelque sorte, cette réalité première. L’intérêt de la bifurcation est de montrer que ces dualités sont sans cesse construites par les gestes de différenciation. Plutôt que des exemples, j'illustrerais cela en évoquant la question esthétique.

La conception moderne de l’esthétique prend sa source dans une faculté humaine qui projette sur la nature des caractéristiques qui n’y seraient pas. La nature n’aurait pas de dimensions esthétiques, les paysages ne seraient pas esthétiques en eux-mêmes. Nos modalités de perception les rendraient esthétiques. L’esthétique a été donc un lieu de lutte et de répétition de la bifurcation de la nature, car elle a consisté à faire comme si l’objet n’était pas esthétique en lui-même. Ce sont les modes d’attributions et de relations des humains à ces objets qui les définiraient comme tels.

Sortir de la bifurcation, c’est redonner toutes les qualités secondes aux événements qui constituent la nature. Pour moi, cela veut dire que l’esthétique n’est pas une modalité d’expérience que font les humains des non-humains, mais que l’esthétique est au cœur des réalités non-humaines et humaines. Ce sur quoi il faut enquêter ce n’est pas « comment les humains peuvent-ils projeter des réalités esthétiques sur quelque chose qui en serait dépourvu » mais « quelles sont les pluralités des modalités esthétiques dans la nature ». Il y a un très beau livre, très important, de John Dewey, « L’art comme expérience »2, dans lequel il fait toute une exploration sur les esthétiques intrinsèques à la nature : parures et parades animales, mais aussi tout ce qui relève des interactions entre un vivant et son milieu qui ont des dimensions esthétiques, morales, axiologiques.

Mon travail sur la bifurcation ne consiste pas uniquement à analyser cette bifurcation, mais aussi à réfléchir sur les manières d’articuler et penser nos expériences aujourd’hui par-delà la bifurcation. Une des pistes est de faire de chaque réalité un centre d’expérience, d’appeler « événement » tous les êtres, situations et modalités d’expérience. Il y a des centres d’expérience physiques, biologiques, techniques. Un objet technique, par exemple, peut être considéré comme un centre d’expérience en lui-même, avec ses dimensions esthétiques, ses dimensions morales, ses valeurs. Il s’agit alors de voir quelles modalités d’expérience se mettent en place là, suivre ses centres d’expériences sans les faire bifurquer, tout un perspectivisme généralisé. Je mettrais le concept d’expérience et d'événement partout : ne relevant pas d’une faculté humaine ni d’un domaine en particulier, il se déploie à tous les niveaux selon des modalités variables.

SF : L'espèce Homo Sapiens appréhende le monde contemporain (entre autres) via des représentations générées par des objets (techniques). Nos corps liés à des instruments définissent ainsi les relations avec nos milieux de vie à la fois locaux et globaux. Dans ce contexte, pourrions-nous parler de votre concept de la « préhension » ? De quoi s’agit-il ?

DD : Le concept de « préhension » est formé à partir de « prehendere » qui veut dire prendre, s’approprier. Les vivants ne sont jamais spectateurs du monde, mais le capturent selon certaines modalités : modes de nutrition, de perception, de mobilité. Pour chaque type d’êtres, il y a des mondes reliés à leurs modes d’existences. Un très beau livre, qui a marqué des générations de philosophes, est « Mondes animaux et monde humain » de Jacob von Uexküll, qui présupposait qu’il n’y avait pas de monde commun3. Chaque vivant préhende le monde, c’est-à-dire capture des éléments selon ses spécificités organiques avec son milieu, et se crée ainsi en permanence un monde (ou des mondes) à partir duquel son action fait sens et dans lequel il se relie.

La plupart des relations entre les vivants sont des relations entre mondes hétérogènes. Ce n’est pas tel animal avec tel autre, ce sont d’abord des relations de mondes qui se connectent, parfois s’enchevêtrent et créent des mondes assez hétérogènes. Ce concept de préhension peut se déployer non seulement au niveau des vivants mais aussi des objets techniques, qui d’une certaine manière créent des mondes à l’image de leurs possibilités, de leur action. Nous entrons dans des rapports de familiarisation avec des mondes qui nous sont différents : des mondes d’artéfacts. Nous apprenons à agir en relation avec ces mondes qui nous semblent relativement étrangers, mais avec lesquels nous pouvons agir.

Les vivants ne sont jamais spectateurs du monde, mais le capturent selon certaines modalités : modes de nutrition, de perception, de mobilité.

SF : Les images du bulletin météo (mainstream) semblent matérialiser la bifurcation de la nature — une séparation en nature première (objective et abstraite) et secondaire (subjective et concrète) : Des phénomènes naturels, comme la température, les précipitations ou le vent, sont convertis (abstraits) en chiffres, en pictogrammes et en systèmes de couleurs. Le.la météorologiste est parfaitement conscient.e de ces abstractions. Mais la représentation (mainstream) se veut beaucoup plus simpliste. Pourrions-nous parler de ces abstractions — autre sujet récurrent dans votre recherche ? Comment définissez-vous nos abstractions (modernes) ? Quelles relations entretenons-nous avec nos abstractions — et donc avec nos représentations ?

DD : Toute abstraction naît dans un lieu particulier dans lequel elle vient qualifier des phénomènes en particulier, sur lesquels elle nous permet d’agir et d’établir des relations qui paraissent adéquates. C’est toute la force et toute l’importance de l’abstraction. Ce qui caractérise les modernes est une culture de la négligence des abstractions, aussi bizarre que cela puisse paraître. Et c’est peut-être le plus grand danger. Nous avons besoin d’un soin, d’une attention et d’une véritable culture des abstractions. Ce que vous dites sur les représentations scientifiques est très intéressant. On a là un régime d’abstraction, c’est-à-dire qu’on a des événements climatiques, des situations écologiques, des réalités, avec des multiplicités de dimensions, des acteurs qui participent à ces événements. Les ressources (l’eau, l’atmosphère, les activités humaines) sont multi-stratifiées.

Comme disait John Dewey : « si vous voulez savoir ce qu’est un cheval, vous devez demander aux éleveurs, aux cavaliers, aux biologistes, à l’historien, à l’éthologue, aux gens qui font des fictions dessus. Il n’y a pas LE cheval : il y a toutes ces strates, il y a des multi-réalités de ce qu’est un cheval ». C’est la même chose pour tous les événements. Pour rendre compte de cette réalité plurielle, plurivoque, le scientifique va créer, construire, inventer, un régime d’abstraction, des formes de représentation, qui peuvent être mathématiques. Ce régime d’abstraction n’a qu’une seule vocation : donner un nouveau sens, enrichir, en permettant des prédictions notamment, mais aussi en révélant d’autres dimensions qui étaient un peu cachées.

L’abstraction n’a de sens que par tout ce qu’elle va enrichir et qualifier d’une situation, mais elle n’est pas la vérité de cette situation. Les modernes ont tendance à négliger le statut de cette abstraction, à ne pas être attentif à ses lieux d’origines, à ses conditions d’existence, à ce qui la fait tenir, à son milieu, à ce qu’elle qualifie exactement. Une abstraction, détachée de tout ce qui la tient, de ce qui la fait exister, devient très vite un être de prédation, une machine folle qui vide tout sur son passage, qui, perdant le sens des milieux qui la qualifiaient et lui donnaient sa consistance, se transforme en une machine de disqualifications (contre les « croyances », les « attachements » divers, les rugosités des terrains et des situations, les aspérités des choses) . Les modernes ont eu tendance à présenter leurs abstractions (la nature, l’objectivité, la matière, la subjectivité, etc.) comme des vérités directes, s’imposant envers et contre tout, formant les normes incontestées des milieux dans lesquelles elles circulaient. Pour chaque abstraction des modernes nous devrions demander : comment s’est-elle inventée ? À quoi donnait-elle sens ? Comment s’est-elle transformée en un outil tout-terrain, devenu indépendant des conditions des milieux dans lesquels elle trouvait son efficace ? Comment est-elle devenue une machine d’homogénéisation des savoirs et des pratiques et un opérateur de disqualification des autres (les renvoyant à l’ordre des simples croyances, des valeurs infondées, d’archaïsmes avec lesquels, eux, les modernes, avaient, croyaient-ils, rompu).

SF : « Bifurcations » est par ailleurs le thème de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022. Olivier Peyricot (directeur scientifique de cette 12ème édition) nota ainsi que « bifurquer consiste à abandonner une direction pour en explorer une autre. Nos vies sont une suite de bifurcations, influencées en permanence par des événements qui nous font basculer vers d’autres orientations. Désirées ou subies, attendues ou imprévues, ces bifurcations rythment nos activités, façonnent nos sociétés. »4

DD : "Dans le projet de la Biennale, on peut lire : bifurquer, c’est « abandonner une direction pour en explorer une autre ». C’est très intéressant d’interroger ces moments, ces situations, ces événements historiques au confluent de plusieurs trajectoires possibles. Je me suis, pour ma part, beaucoup intéressé à ces situations de bifurcations dans ce second sens. Elles sont au cœur de ce que j’appelle « propositions spéculatives ». Reprenons la phrase d’Olivier Peyricot « bifurquer consiste à abandonner une direction pour en explorer une autre ». J’aimerais la compléter par ce que j’appelle puissance spéculative de l’imagination, en ajoutant : « dans la mesure où la direction qu’on aurait pu prendre, mais qui n’a pas été prise, ne cesse de hanter celle qui a été prise. ». Ce qui m’intéresse, c’est non seulement que tout événement en train de se faire, que toute situation, tout acte et toute décision, se trouve au point de trajectoires à venir hétérogènes. La suite des événements et des actions est ouverte, indéterminée. Mais ce qui m’intéresse encore plus est que ces « pourrait être », ces alternatives qui se présentent à nous, comme à tous les êtres, ne cessent de hanter, comme autant de possibles entrevus, de pistes envisagées, les actions et les choix que nous faisons. Ces possibles, ces « pourrait être », tout ce que Peirce appelait ces « would be » ne sont pas de simples êtres d’imagination, de simple jeux de l’esprit, ils participent activement de nos mondes et de ce que nous sommes. Tout être se définit par ce qu’il intègre, fait sien, par les choix qui l’ont mené là où il est mais aussi par cet immense halo de possibilités non-réalisées qui forment, comme l’écrit Isabelle Stengers, les « cicatrices de l’existence » indépendamment desquelles les êtres n’auraient pas la moindre valeur. Ce que je pose ici dans le cadre de choix, peut être déployé à tous les niveaux de l’existence et c’est une des grandes idées à nouveau de Whitehead que d’avoir placé au cœur du réel, des particules physiques aux humaines, en passant par les végétaux et toutes les formes animales, ce sens des possibles qui marque les êtres. "

SF : Dans le cadre de mon travail, je cherche à mettre en place une application météo pour dépasser cette bifurcation de la nature afin de transformer les relations homme-nature. Selon vous, est-ce qu'il s'agit donc aujourd'hui de (re)introduire l'aspect subjectif dans nos représentations objectives (scientifiques) ? Est-ce qu’il faut éventuellement exposer les abstractions en tant que systèmes complexes et relationnels ?

DD : Je ne sais pas s’il faut réintroduire du subjectif, car ce que nous appelons du subjectif est encore l’héritage de la bifurcation. Réintroduire du subjectif, c’est conforter la bifurcation, on perd les autres dimensions. À mon sens, il s’agirait plutôt d’épaissir les situations. Dans la façon dont vous avez décrit la question météorologique, on a l’impression qu’il y aurait une sorte de logique de prévision qui permettrait de faire abstraction, dans un sens péjoratif, de la multiplicité des facteurs qui seraient impliqués au profil d’une logique (mathématique, prédictive ou de l’ordre des probabilités). On a une logique, qui n’a qu’une seule couche et on a tendance à la poser comme la plus fondamentale, la plus centrale. Cela a pour effet de négliger les autres couches, d’en diminuer l’importance.

Ce dont témoignent de nombreux travaux d’enquêtes écologiques, c’est que ces manières de faire à une seule couche, amincissantes, désertifient les expériences, les réduisent. Il faut rajouter les niveaux multiples, ceux qui participent d’une manière ou d’une autre. C’est ce qu’Isabelle Stengers appelle l’« écologie des pratiques », ou des manières de relier des intérêts hétérogènes, et voir comment ils peuvent fabriquer des espaces communs d’expérience. Je ne dirais pas subjectif. S’il fallait maintenir quelque chose, c’est peut-être toutes les qualités que nous avons attribuées au subjectif : le sens de la valeur, le sens esthétique, le sens de l’attachement. Oui, tout cela il faut réintroduire, mais sans que ça s’articule autour d’une entité, ou d’un mode qui serait le subjectif au détriment d’autres. Comme le disait James dans Les essais d’empirisme radical, tout commence très mal si on débute par la différence entre sujet et objet qui ne sont tout au plus que des fonctions dans des situations particulières.

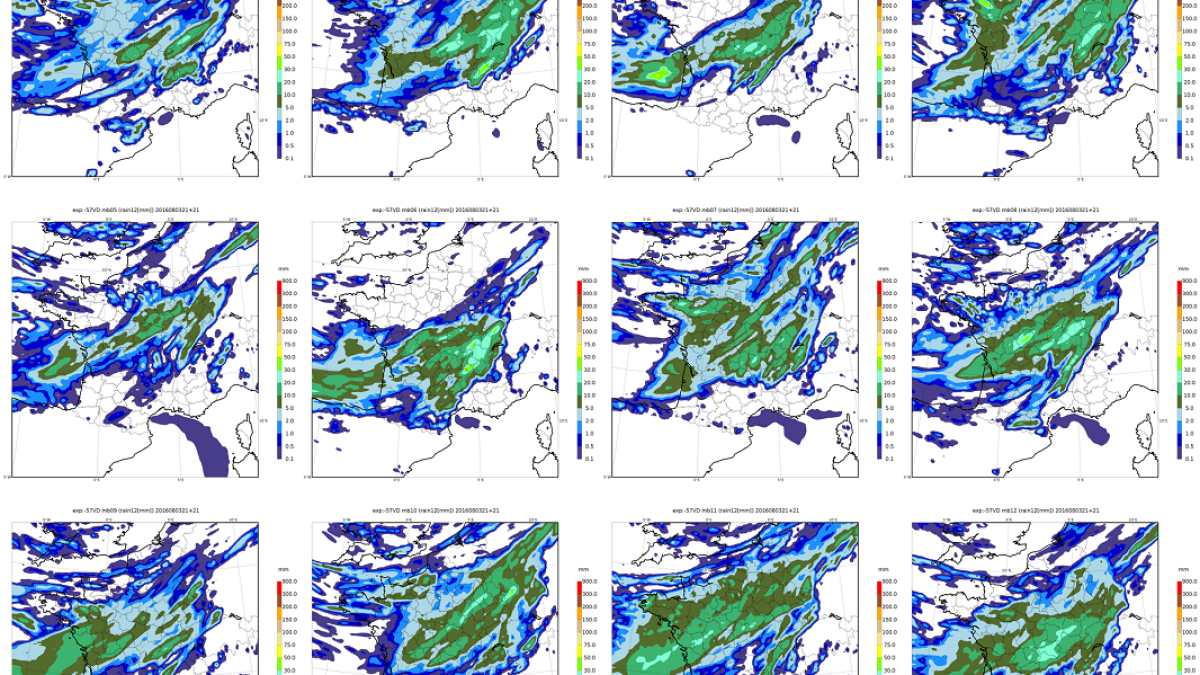

SF : En lien avec la cybernétique et la pensée systémique, les militaires, scientifiques, industriels et designers de la guerre froide exposent la nature comme système d'information et développent notre version contemporaine de la Terre en tant qu’objet (pré)programmé et maîtrisable. La prévision météorologique dite "déterministe" est son application grand public. Avec le projet “New Weather TV”, je m'intéresse à la prévision dite "probabiliste" ou "d'ensemble". Prenant en compte la réalité dynamique et complexe du "système Terre", la prévision probabiliste est une méthode de prévision numérique du temps qui tente de générer un ensemble des états futurs possibles. À partir de son expertise et son expérience (subjective) des événements (passés), le.la météorologiste tente d'identifier le scénario le plus probable selon une multitude de scénarios générés. Sans chercher une définition précise ou définitive, j’aimerais discuter trois termes pour déconstruire une confusion terminologique : Quelle est la différence entre le spéculatif, le possible et le probable ?

DD : La différence entre le possible et le probable, vous l’avez un peu posée à l’instant. Je ne mettrais pas le terme spéculatif au même niveau. La logique du probable repose, la plupart du temps, sur une conception se basant sur des événements passés. Sur la base de ce qui a déjà eu lieu, qu’on peut donc se représenter, nous pouvons projeter une sorte de scénario, en imaginant par exemple que nous retirons ou ajoutons un paramètre. Nous pouvons ainsi travailler imaginativement sur des représentations très hétérogènes de ce qui pourrait avoir lieu. Ces événements passés, nous les réorganisons mentalement, selon des schémas ou des diagrammes, ou des représentations mathématiques ou algorithmiques, et nous pouvons les modifier pour établir différents scénarios, puis voir ce qui dans notre présent tend plutôt vers tel ou tel scénario.

Nous pensons le futur comme s’il était toujours au passé. C’est presque un paradoxe. Nous en changeons quelques données, mais nous ne cessons d’avoir comme critères de pensée, comme perceptions, des choses passées que nous réarticulons. C’est tout ça le probable : une projection d’un passé un peu réformé sur le futur. C’est presque un mode de notre intelligence qui fait que nous allons chercher à maîtriser l’indétermination du futur, à reconnaître dans le futur ce que nous avions déjà vu dans le passé. La logique du probable fonctionne par généralisation, modification de ce qui s’est passé. Le possible, au contraire, c’est l’intrusion de dimensions différentes dans notre expérience, quelque chose que nous ne pouvions pas penser avant qu’il n’ait lieu. Nous ne pouvons nous en donner une représentation parce qu’il excède, par définition, toute représentation antérieure. Certes, tout événement est fait d’éléments reconnaissables mais en tant que tel, pris dans l’agencement particulier dans lequel il se compose il est absolument singulier. Le probable, nous entraîne à penser le futur dans le prisme du passé ; le possible, nous fait envisager le présent comme un futur, comme un moment de bifurcations multiples dont les termes mêmes ne cessent de se redéfinir. Il nécessite un mode d’enquête : chercher les signes, suivre, accompagner, tâtonner, expérimenter, construire des alliances contre-nature entre des pratiques concernées. C’est peut-être par là que se fait le lien avec la notion de spéculatif.

L’étymologie de spéculatif est très belle : le mot vient de specularis, qui était dans l’empire romain le soldat qui se mettait à la frontière de l’empire et observait au loin les signes d’avancées, les mouvements presque imperceptibles des changements. Le speculari, c’est l’éclaireur qui essaye de voir ce qui se passe, sans jamais pouvoir le constater. Sur cette base, je propose d’appeler « pensée spéculative », pensée des signes avant-coureurs d’une situation, pensée des signes et des indices, des alternatives et des « pourrait être », des possibles que recèlent tout acte, pensée de l'intrusion des possibles dans le probable.

Nous pensons le futur comme s’il était toujours au passé.

SF : La prévision probabiliste existe depuis 1995 mais elle a du mal à s’imposer face à la prévision (traditionnelle) “déterministe”. La prévision d’ensemble est quand même de plus en plus défendue par les météorologistes. Elle voit surtout son application dans des situations de crise météo-climatique. Dans ces contextes, le.la météorologiste sait qu'il.elle ne va pas pouvoir empêcher l’événement à se produire, mais il.elle essaie de réduire les impacts qu’un événement météorologique extrême peut avoir (préconiser une évacuation pour empêcher des morts par exemple). Comment pourrions-nous lire cette approche en tant que “pragmatisme spéculatif” ? Est-ce que le fait de montrer d’autres scénarios possibles au grand public pourrait introduire une autre idéologie ?

DD : Les scénarios restent des scénarios ; le grand danger c’est quand ils sont accompagnés de toutes les décisions qu’ils devraient impliquer, de prédictions sur tout ce qu’il va produire. Il y a là quelque chose de terrible, ce que Bruno Latour appelle un amalgame entre la référence scientifique de l’ordre du probable, et la question politique, morale : « comment nous allons vivre dans ces situations décrites par la référence scientifique ». Le danger est que le qui a le plus de probabilité d’émerger, devienne en même temps une injonction sur un ensemble des choses à faire, entraînant des conséquences à différents niveaux. Le scientifique se transforme en oracle non habilité. Il pourrait juste dire « j’ai des scénarios », et encore, il faudrait voir quelles sont les compositions de ces scénarios, les paramètres choisis, les valeurs sous-jacentes qui y sont mobilisées, et peut-être faire venir d’autres acteurs dans la composition de ces scénarios. Si ce régime d’abstraction n’est pas assez relié par des attentions et du soin, il s'impose non plus comme un scénario, mais comme une injonction : « il faudra anticiper et prendre telle mesure, éviter les situations de telle ou telle manière » etc. Un scénario, aussi probable soit-il, ne dira jamais rien de comment ceux qui sont impliqués vont hériter des conséquences de telle ou telle situation écologique, ou météorologique : c’est le sens des possibles. Ce n’est pas au météorologue de dicter cet ensemble de choix, mais à l’ensemble des habitants, des personnes concernées. Que des scénarios soient bienvenus comme des couches d’une situation écologique est évidemment bienvenu, mais la question est de savoir combien de strates d’existence, de valeurs, de choix, de décisions seront maintenues ou annulées par le pouvoir qu’on lui attribuera. Viendra-t-il « amincir » jusqu’à les faire disparaître tous les attachements hétérogènes, toutes les voix associées à la situation, tous les êtres mobilisés, devenant alors une puissance destructrice au nom d’un probable devant s’imposer envers et contre tout ? Viendra-t-il au contraire s’ajouter à toutes ces dimensions, s’y articuler, et en épaissir le sens pour former un outil d’amplification, de sensibilisation, d’attention à des dangers mais aussi à des forces ? C’est tout le pharmakon des abstractions et c’est pourquoi elles requièrent un soin particulier.

SF : C’est intéressant car c’est exactement ce que cherchent les météorologistes en disant qu’on ne peut pas prédire : ils essayent de mettre en espace les abstractions, mais ce n’est pas ce que les politiciens, les militaires veulent entendre. Le bulletin météo mainstream, destiné au “grand public”, scénarise surtout la prévision “déterministe”— incrustant ainsi une idéologie déterministe dans nos vies quotidiennes — qui disqualifie de fait d'autres scénarios (possibles). Pendant que notre bulletin météo actuel expose le réel comme un fait, un bulletin météo qui présente (une sélection) des scénarios probabilistes ajoute des dimensions, des perspectives afin de matérialiser le réel comme un devenir. Qu’en pensez-vous ? Comment lisez-vous ces images multiples ?

DD : Lutter contre des abstractions amincissantes, peut fonctionner par des rajouts de représentation, comme dans le livre « Terraforma », qui affirme qu’il y a, selon les situations, d’autres cartes qui importent5. Il ne s’agit pas d’un acte gratuit, ni de créer une situation abyssale, mais de donner l’importance qu’elles méritent aux dimensions qui ont été rejetées. Il y a là tout un travail propositionnel qui consiste à se faire porte-parole de dimensions, de représentations, de cartes, qui n’ont pas été prises en compte, et dont on se dit qu’elles sont pourtant vitales, parce qu’elles définissent des situations auxquelles on a à faire. Pour critiquer le mode de représentation amincissant, il faut montrer ce qu’il disqualifie, et parallèlement rajouter d’autres constructions, représentations, modalités.

Biographies :

Didier Debaise, docteur en philosophie, est chercheur au FNRS et enseigne la philosophie à l'Université Libre de Bruxelles. Il travaille principalement sur les formes contemporaines de la philosophie spéculative et les théories de l'événement. Il est notamment l'auteur d'un livre intitulé “Un empirisme spéculatif” et de nombreux articles sur Bergson, Tarde, Whitehead, Simondon et Deleuze. Il a dirigé l'anthologie Philosophie des possessions (Les presses du réel, 2011).

Simone Fehlinger est designer-chercheure, responsable du « Deep Design Lab », plateforme de recherche Cité du design – Esad Saint-Étienne. Diplômée d'un master en arts politiques (SPEAP) à Sciences Po (Paris), elle développe une méthodologie de recherche à la croisée entre art, design et sciences sociales. En questionnant la performativité du design et sa capacité à créer des idéologies à travers la forme, elle explore des réalités fondées sur des fictions et interroge le design en tant que discipline définissant les interactions entre l'Homme et ses environnements naturels et artificiels.

Bibliographie :

Didier Debaise, Thomas P. Keating, Speculative Empiricism, Nature and the Question of Predatory Abstractions: A Conversation with Didier Debaise. Theory, Culture & Society, 2021

Didier Debaise, Isabelle Stengers, L’insistance des possibles. Pour un pragmatisme spéculatif. Dans Multitudes 2016/4 (n° 65)

Didier Debaise, L'appât des possibles – Reprise de Whitehead. Les presses du réel, 2015

Didier Debaise, Isabelle Stengers (Eds.), "Gestes Spéculatifs." Les presses du réel, 2015.

Notamment les articles : Isabelle Stengers, L’insistance du possible et Didier Debaise, L'intensification de l'expérience

Didier Debaise, What is Relational Thinking? In : Marie-Pierre Boucher, Patrick Harrop (Eds.), INFLeXions No. 5 - Gilbert Simondon, 2012

Évènement Biennale

Teasing NWTV: Generic Weather(s)

Lectures performées de Simone Fehlinger

Vendredi 13 mai à 16h (français) et 17h (in english)

Samedi 14 mai à 14h et 16h (en français) et à 15h et 19h (in english)

En savoir +

Se permettre l’écriture chez les designeur·euse·s, artistes et/ou chercheur·euse·s (☀✬❀)Revue Azimuts - Design Art Recherche

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.

Veuillez effectuer une mise à jour.