Mode, design et cultures africaines, vu par Bubu Ogisi

Rencontre avec cette artiste nigériane, dont l’aura rayonne sur la scène mode et design internationale

Bubu Ogisi est sortie de la voiture et a annoncé : je dois repartir dans 30 minutes. Ça, c’est un passage express. Lorsqu’elle a vu, derrière ses lunettes noires, nos visages se décomposer, elle a ajouté : « je dois pouvoir décaler mon billet de train… ». Finalement, nous sommes restées quelques heures ensemble, à la Cité du Design, à parler mode, textile, cultures africaines... Après une déambulation dans les expositions de la Biennale avec la médiatrice Tina, étudiante à l’Esadse, nous avons entamé sérieusement la discussion, et le déjeuner.

Votre nom Bubu Ogisi, est issu d’une histoire...

Je suis née au Nigeria. Mon prénom est très long, il comporte 13 lettres ! Quand j'étais bébé, ma sœur m'appelait Bubu, pour que j'arrête de pleurer (rires). Ensuite, je suis allée à l'école dans des pays étrangers, au Ghana, en France… Là-bas, les gens ne pouvaient pas prononcer mon nom nigérian. Je leur ai dit : « appelez-moi juste Bubu ». C'est ainsi que mon nom est devenu Bubu, pour faire court !

Comment vous définissez-vous ?

Je suis directrice artistique, artiste textile et chercheuse expérimentale. Mon travail est ancré dans mes origines et mon mode de vie. Ma créativité découle de la façon dont j'ai grandi et vécu. Mon intention dans mon travail est d'émouvoir et d'avoir un impact sur les autres : c'est ainsi que fonctionne le design. L'esthétique évolue à travers les émotions et les expériences.

Vous avez étudié la mode à Esmod Paris : quelle est votre relation avec la France ?

J'ai choisi d'étudier en France parce que je voulais être en contact avec le mode de compréhension francophone. Jusqu'alors j'étais vraiment habituée au mode de compréhension anglophone. Il était crucial pour moi d'apprendre une autre langue et de découvrir comment une langue affecte les gens, la façon dont ils conçoivent le monde, mangent, créent et vivent ! Chaque langue a sa propre approche conceptuelle de l'existence, c’est toujours un point central dans mon travail.

Vous avez ainsi un rapport particulier aux langues : quelles langues parlez-vous ?

Ma langue maternelle, que parle ma mère, est l’Itsekiri. Comme j'allais à l'école au Ghana, je parle la langue Twi, et je parle aussi yoruba et anglais.

Quand avez-vous commencé à faire des vêtements ?

Ah… j'ai commencé il y a longtemps (rires). Quand j'étais enfant, ma mère m’offrait souvent des tissus. Je les préférais au prêt-à-porter parce que j'ai toujours pensé que personne ne comprenait mon style. Très tôt, j'ai su ce que je voulais porter et ce que je ne voulais pas ! J'avais l'habitude de dire à ma mère : "Donne-moi le tissu et j'irai chez les tailleurs, je leur dirai ce que je veux ! » Et je dessinais pour leur montrer comment je voulais que la tenue soit faite. Si ma tenue n'était pas prête, je ne sortais tout simplement pas (rires). Comme j'étais très timide, je considérais que mes vêtements parlaient pour moi. Enfant, j'aimais utiliser ma tenue comme vecteur de communication. Je suis devenu obsédée par les vêtements ! Vous pouvez en apprendre tellement sur quelqu'un à partir de ce qu'il porte…

Qu'aimez-vous dans le tissu ?

J'aime l'idée du vêtement comme protection. J'aime les tissus naturels, même s'ils sont abîmés : j'aime voir la façon dont ils se décomposent. J'aime aussi leurs odeurs. Tous les sens sont impliqués dans mon rapport aux fibres naturelles. C'est aussi le cas avec les tissus synthétiques : j'adore leurs odeurs et la sensation qu'ils procurent au toucher. Je suppose que cela vient du fait que l'on peux toujours ressentir l'impact humain dans les pièces fabriquées par l'homme, même si elles sont considérées comme une "fabrication non-naturelle". La question est alors : puisque l'homme l'a fait et que l'homme est naturel, alors est-ce que cela fait du synthétique quelque chose de naturel ?

Qui sont vos clients aujourd'hui ?

Je travaille principalement avec des musées et des galeries ainsi qu'avec des espaces conceptuels de niche dans différentes parties du monde. Mes pièces ont besoin de temps pour voir le jour, et rares sont ceux qui comprennent cette idée de la créativité. Ce « temps » que nous passons à fabriquer est essentiel pour nous, il participe à sa valeur, comme un rituel méditatif, une pédagogie. Si vous savez qu'une pièce a demandé mille jours de travail, vous n'allez pas la jeter, c’est une façon de prévenir la création de déchets. En même temps, mon travail véhicule l'idée de conserver et d'archiver des pièces qui existeront encore dans cent ans.

Tout ce que je crée doit être vu, compris, après ma mort. Je le fais toujours dans un but ultérieur, ce serait très égoïste si je créais juste pour l'instant, car j'utilise des choses du passé, pour transmettre un message dans le présent pour l'avenir.

Ma recherche consiste à comprendre le passé, à lui donner une place dans le présent, et à le laisser intact pour le futur.

Aujourd'hui, vous avez votre propre marque IAMISIGO, et vous êtes également directrice artistique de Hfactor : pouvez-vous nous en dire plus ?

Au Nigeria, il n'y avait pas de collectifs, nous avons donc décidé d’en créer un avec mes partenaires. Nous voulions mettre en avant des artistes du Nigeria mais aussi d’autres pays, et créer un système d'échange. Notre objectif était de créer des programmes d'échange avec des artistes musicaux, des DJs, des photographes, des artistes et toute personne dans le domaine de la création. De les inviter au Nigeria et de travailler avec eux ici, mais aussi à l'extérieur du Nigeria, pour atteindre une compréhension a plus grande échelle. C’est une entreprise sociale qui s'engage auprès de diverses communautés.

Nous avons travaillé avec diverses organisations étrangères à l'intérieur et à l'extérieur du Nigeria, comme le consulat autrichien et américain à Lagos et Mbassy à Hambourg par exemple, à travers nos différents événements et installations, pour les initier au monde sans classes des créatifs. Hfactor est le pont qui rapproche la classe « supérieure » et la classe « inférieure ». Nous supprimons les frontières de classes, afin que tout le monde puisse coexister de manière créative.

Vous êtes aussi directrice artistique de Vitimbi, une marque de mode kenyane créée par Oliver Asike et Velma Rossa. C'est un label aux déclarations politiques fortes, engagé dans l'upcycling des vêtements.

Oui (rires). J'ai commencé à travailler avec eux en 2019. Ils m'ont approchée pour que je vienne au Kenya créer quelque chose, avec pour inspiration par le streetwear et la vie des Kényans.

À Vitimbi, tout s'inspire de la vie quotidienne dans la rue. Au Kenya, tout le monde a un uniforme avec une couleur spécifique : le percepteur des impôts, le chauffeur de taxi, le chauffeur de bus, la dame qui cuisine, etc. Habituellement, les gens ne veulent pas s'habiller comme ces travailleurs, alors nous avons choisi ces couleurs et styles comme source d'inspiration, en utilisant divers matériaux recyclés. On « façonne » et on manipule les tissus, on les mélange, on les retourne, on associe les couleurs…

Tous les tissus proviennent du tristement célèbre marché de recyclage de Gikomba, ainsi que d'autres marchés de tissus d'invendus, impliquant l'esprit de la rue dans le savoir-faire de chaque pièce. C'est un immense marché de l'occasion très organisé ! On peut y rester toute la journée, et se diviser en rayon : vestes, pantalons, jeans, tee-shirts… C'est un marché aux puces, ouvert à tous, très bon marché ! Vitimbi s'engage dans la communauté de l'occasion. Il s'agit de recycler, déconstruire, reconstruire, réutiliser et redonner au monde.

Plus largement, mon travail vise à décoloniser les esprits. Je veux supprimer les barrières. Montrer comment ce pays est lié à cet autre pays, comment cet endroit est connecté à celui-ci, établir des liens entre tous.

Cela commence-t-il par les matériaux ?

Il y a des matériaux que l'on peut trouver ici et là, mais avec une légère différence entre cette culture et celle-ci. Dans la façon dont les gens les utilisent et aussi dans leur fabrication : la manière dont ils les teignent par exemple. Il existe également des différences dans la façon dont ils les perçoivent. Un balai venu d'Ouganda sera une décoration en Afrique de l'Ouest, et un balai venu de l'Afrique de l'Ouest sera une décoration en Ouganda !

Quelle est la situation des artisans avec lesquels vous travaillez ?

Je suis amoureuse de mes tisserands, ils me rendent si heureuse ! Je vais vers eux avec un tas de nouvelles idées folles et ils les accueillent toujours, très excités : « Quoi ? Vous voulez mélanger ce plastique avec du coton et du chanvre et du bois séché ?! Oh mon Dieu, nous n'y touchons pas, mais nous le ferons pour vous » (rires). C'est adorable.

Je travaille avec des communautés qui traversent une réforme économique du fait que la fabrication de tapisserie a été une industrie qui n'a pas connu d'évolution, ou dont le travail a été remplacé par des machines et la demande de production de masse. Je travaille avec des personnes qui ont traversé certains problèmes et se sont tournées vers l'artisanat comme une forme de réhabilitation. Je pense que cela fait partie de mon destin d'avoir un impact positif sur leur vie et l'idée d'un avenir avec leur métier.

Depuis que vous avez lancé votre marque en 2013, voyez-vous l’artisanat changer d’image ?

Oui, à 100 %, cela devient une tendance maintenant ! Les gens sont beaucoup plus intéressés par l'artisanat et le tissage qu'auparavant. Ils en voient le potentiel, ils comprennent la valeur du travail et du temps passé à faire des choses avec nos seules mains. Tisser prend beaucoup de temps mais c'est aussi méditatif, on se calme, c'est agréable de voir petit à petit les choses prendre forme, devenir très importantes.

C'est aussi une œuvre collective.

Justement, c'est collaboratif : je ne peux pas tout faire toute seule, je ne suis pas une machine. Je crois que la mode devrait toujours être lente, « slow », elle ne devrait jamais être rapide, « fast fashion ». Il faut du temps pour comprendre son style, personnellement il a fallu que je comprenne mon style, ses multiples couches (rires). Quand c'est rapide, c'est trop de confusion, trop de gaspillage.

Quelle est votre relation avec les outils de communication comme Instagram ?

J'ai une relation amour-haine avec Instagram. Je déteste Instagram ! J'adorais ça il y a dix ans : c'était calme, je m'en servais comme outil de retouche photo… Maintenant c'est tellement faux. Je choisis de ne publier que ce qui me semble vital. C'est comme une machine qui vous pousse constamment à la nourrir, cela devient tellement exigeant et trop parfois.

J'aime toujours Instagram dans la façon dont il rassemble visuellement les gens et il aide vraiment à la visibilité de ma marque et de mon travail. Cela aide également les gens à comprendre notre énergie digitale.

Quand il n'y avait que des sites Web, vous ne pouviez pas vraiment comprendre l'énergie digitale des gens ; alors que sur Instagram, vous pouvez comprendre les marques et les personnes qui sont derrière elles. Il y a toujours un bon et un mauvais côté à tout (rires).

Les consommateurs européens commencent à prendre conscience que beaucoup de nos vêtements sont envoyés en Afrique, et que cela pose un problème de gestion des déchets. Cela crée aussi une concurrence déloyale avec les entreprises locales, et c'est une question éthique. Quelle est votre opinion sur ce sujet ?

Je le vois comme un problème, mais aussi comme une bénédiction (je vois toujours deux côtés dans tout). Ce phénomène existait déjà à l'époque coloniale. Les colons utilisaient de vieux vêtements comme moyen de paiement au lieu d'argent. Il y a donc un continuum, un néo-colonialisme avec des vêtements. C'est un problème quand les gens voient cet endroit comme un dépotoir. Mais la décharge réinvente tout, et le réutilise… Les Africains l'ont utilisé à leur avantage. Il ne faut pas oublier que la mode pollue juste un peu moins que le pétrole, nous devons donc nous concentrer sur la façon de changer cela…

Dans une précédente interview1, vous avez dit « Mon travail est de libérer l'esprit des gens » : est-ce que la mode libère les gens, selon vous ?

Libérer l'esprit des gens signifie les aider à comprendre le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de leur propre corps… Je pense que chacun devrait être libre de créer ce qu'il veut, d'être qui il veut être, en étant conscient de la façon dont cela affecte tout le monde au final. C'est une façon de jouer avec les normes et de les remettre en question. Déconstruire, libérer, supprimer les frontières de tout, c'est ça qui est important.

Quel rapport votre travail entretien-t-il avec la spiritualité ?

Premièrement, la spiritualité est centrale dans le matériau avec lequel je travaille. Par exemple, je travaille avec du raphia, du jute, du sisal, des écorces et des plantes de chanvre comme fibre pour le textile : ce sont tous des matériaux cicatrisants. L'écorce des arbres est utilisée pour le couronnement, les funérailles, la naissance et aussi pour préserver la peau. Je travaille aussi le sel, qui a des propriétés intéressantes et des rituels anciens qui lui sont liés.

Il y a un élément curatif, protecteur et spirituel dans chaque matériau que je choisis, il y a une histoire derrière chaque pièce que je fais.

Nous avons tendance à oublier ce qui pousse l'esprit à créer, mais j'aime la façon dont notre esprit forme beaucoup d'idées. Il y a une idée, on ne sait pas d'où elle vient, on ne peut pas répondre à toutes les questions de ce monde ! L'esprit doit vous conduire, il faut se reconnecter... L'esprit est absolu, il est méconnu, c'est pourquoi j'aime être incognito et pourquoi je suis obsédée par les masques et leurs multiples personnalités.

J'ai actuellement une exposition sur ce sujet, en fait. Basé sur le fait que la mascarade est le juste-milieu entre le visible et l'invisible. Je me vois comme une faiseuse de mascarade. Il faut beaucoup de temps et certains rituels pour créer des pièces comme des masques et costumes. Vous ne pouvez pas les créer en un jour. Il faut du temps, dans le tissu, dans le processus…

Les prêtres, l'imam, le grand-prêtre, les sorciers-docteurs, qui sont le vaisseau entre les deux mondes, ont une façon de s'habiller, jusque dans les ongles, la poudre, tout est bien pensé. Le corps est la toile ultime. Lorsque nous nous présentons aux deux mondes, visible ou invisible, vous tous êtes un espace rituel, votre corps est un temple. Votre corps devient un paysage spirituel, le champ énergétique, conçu, constamment retravaillé et réactivé. Vous concevez ce que vous portez. Pour moi, vous ne pouvez pas vous présenter au reste du monde en ayant l'air "normal", ou vous ne serez pas écouté, vous ne serez pas pris au sérieux (rires).

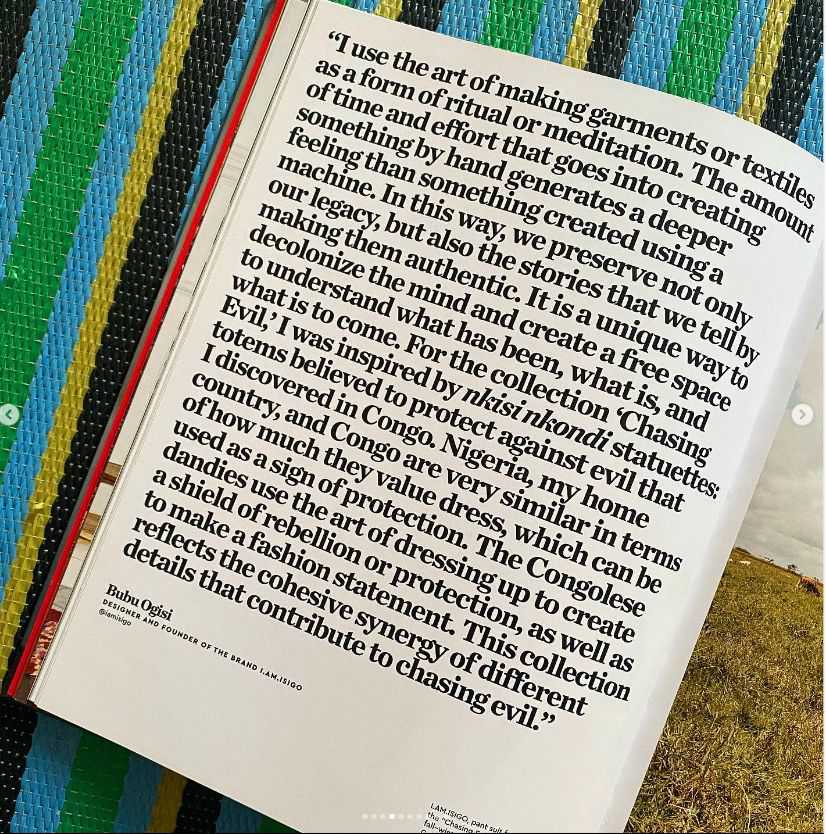

À propos de votre collection « Chasing evil », vous avez dit (dans le livre Africa the fashion continent2) que la mode pouvait être « utilisée comme un signe de protection ». Pouvez-vous nous dire comment ?

« Chasing evil » est basée sur une statue congolaise, nkondi nkissi, une sculpture qui a des clous cloués sur tout le corsage et la tête et la plupart du temps un miroir dans la partie avant de la poitrine. Elle est utilisée comme figurine protectrice pour chasser le mal. J'ai toujours vu les vêtements comme une forme de protection. Je travaillais sur un projet avec des réfugiés à l'époque au Congo, rescapés de la guerre. Pour moi, tout le processus de ce que je créais pour eux consistait à créer quelque chose pour que toute personne qui les verrait ait tellement peur de les toucher ou de faire quoi que ce soit. C'est tout l'intérêt de l'esprit de la tenue ! C'est une façon de chasser le mal, d’affirmer : "tu ne peux rien me faire pour le moment, parce que j'ai l'air INCROYABLE" (rires).

Le travail de Bubu Ogisi fait partie de l'exposition Singulier Plurielles, Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2022.

Son exposition "I am not myself" est visible au Tetley jusqu'au 22 août 2022.

Vous pouvez également la suivre sur son compte Instagram.

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.

Veuillez effectuer une mise à jour.