Immobiliser le capitalisme, une utopie des années 70 ?

Choisir l’essentiel : philosopher en l’an 01 avec Jérôme Lèbre

S’arrêter comme un acte de résistance, comme un moyen nécessaire pour réfléchir, comme une ouverture de possibles… Discussion autour de l’utopique An 01, inspiration revendiquée de la future biennale des Bifurcations, avec le regard du philosophe Jérôme Lèbre, auteur de L’Éloge de l’immobilité.

L’An 01 est une utopie inventée par Gébé, qui prend la forme d’une bande dessinée (en 1970) puis d’un film (en 1973). L’An 01 est un moment de bascule où toute la société décide d’arrêter de travailler, produire et consommer des choses inutiles : « On arrête tout, on réfléchit, et c’est pas triste ». Cette décision collective, véritable acte politique, force l’arrêt du capitalisme. En visionnant ce film presque 40 ans après, quelle a été votre impression ?

JL – Ce film semble venir à la fois du présent et de très loin. C’est vraiment le début des années 70, avec toute la force de l’utopie dans le fait de tout arrêter, de sortir complètement du productivisme. Ce courant utopique renaît d’ailleurs : ces dernières années il y a eu beaucoup de réflexions sur l’Utopie. On ne peut pas s’en passer, on a absolument besoin de ça, ne serait-ce que parce que c’est un point d’appui pour la critique sociale. On ne peut pas se limiter à une sorte de réalisme qui nous ferait croire qu’on est coincé dans un cercle impossible. On a besoin de prendre son point d’appui ailleurs, dans quelque chose de concevable d’une certaine manière. Évidemment, on ne sait pas combien de temps ça peut durer cette utopie de l’An 01, sans production, sans travail… En revanche c’est la base pour réinventer autrement le travail, la vie en commun…

Le film part du principe que l’An 01 s’étend comme une traînée de poudre : l’arrêt devient mondial, c’est une sorte de grève générale mondiale, le capitalisme est arrêté, les bourses s’effondrent… Il y a peu de chance que les choses se produisent comme cela en fait. En 68 il y avait une conscience communiste (il ne faut pas oublier que communisme ne veut rien dire d’autres qu’une pensée du commun) qui pouvait penser à cette internationalisation, sur un mode révolutionnaire on pouvait quasiment du jour au lendemain arrêter le système, et peut être, même si le film ne va pas jusque-là dans le temps, changer de système politique. Aujourd’hui, on conçoit plus la sortie du productivisme comme partant d’un certain point, à travers des solutions locales – même si cette dimension n’est pas absente dans le film. Les grandes utopies du 19e siècle se pensaient déjà d’une manière locale : l’utopie s’ancre quelque part, à un endroit précis ; c’est un « ballon captif », qui bouge dans le ciel, mais qui reste ancré par un fil en un point du monde, comme le dit si bien Jean-Christophe Bailly.

Local ça peut être aux dimensions d’une ville, même d’une grande ville. Par exemple, dans le film plus récent Demain1, il est montré que de très grandes villes arrivent à trouver des solutions franchement écologiques. L’une d’elles rétablit une agriculture urbaine de proximité… On a quelque chose de l’ordre de la réalisation de l’utopie. Le local n’est pas fait pour rester local ni devenir immédiatement mondial, mais pour se disséminer. Si ça se dissémine, ça ne passe pas par les nations, etc., ça passe plutôt par les villes, mais peut concerner énormément de monde. Un vrai changement peut avoir lieu dans les années à venir, une mutation, par la multiplication de solutions locales.

Actuellement, beaucoup de programmes politiques, à gauche, proposent de réduire : la consommation, le temps de travail, etc. Mais ralentir c’est autre chose que de choisir de complètement s’arrêter, comme le propose l’An 01…

Le ralentissement paraît être une solution parce que c’est le contraire de l’accélération. Ce qui accélère en permanence c’est la productivité, la production. On se dit que si ça pose autant de problèmes, la solution est le ralentissement. Mais ce n’est pas vraiment effectif ou efficace. Même quand ça peut l’être, comme la réduction du temps de travail, on voit qu’elle a toujours été acquise dans la grève. Il a toujours fallu passer par des moments d’arrêt, d’arrêt de la production pour négocier la réduction. Même le passage aux 35 heures a été rendu possible par le mouvement des salariés, inévitablement sous le mode du conflit, surtout en France. En Allemagne les réductions du temps de travail sont plus axées sur un modèle économique, qui marche sur le fait que ça permet d’embaucher plus, et donc d’un point de vue macroéconomique ça tient. Mais globalement il ne suffit pas de se dire « on ralentit » quand l’accélération est systémique, quand elle est inscrite dans la comptabilité de toutes les entreprises et dans celle de l’État. Il s’agirait de travailler plus, travailler plus longtemps comme a pu le dire Édouard Philippe2 avant qu’il ne soit Premier ministre : « on ne travaille pas assez dans ce pays. On ne travaille pas assez dans la semaine, on ne travaille pas assez dans l’année, et l’on ne travaille pas assez dans sa vie », il faudrait toujours augmenter. On sait que ce n’est pas tenable écologiquement et socialement, et que ça produit avant tout du chômage. Une fois qu’on l’a dit, on peut d’un point de vue individuel se dire « je ralentis » comme on se dit « j’arrête de fumer », comme une résolution du genre nouvel an. Quelquefois les gens y arrivent, souvent suite à un événement important dans leurs existences : un accident, un proche malade dont il faut s’occuper… c’est provoqué par quelque chose. Ces solutions individuelles ne changent pas grand-chose au problème global. Sauf l’action, l’action d’arrêter sous la forme de la grève, du blocage, de l’occupation.

On a besoin aussi de ces moments où ça s’arrête. Il faut que quelque chose se bloque pour que le sens naisse.

Arrêter les choses est donc nécessaire pour prendre du recul ?

L’art nous aide beaucoup à comprendre ça, parce que l’art sait très bien arrêter les choses. Qu’est-ce qu’une sculpture ? Une peinture ? Un arrêt sur image au cinéma ? Un moment où le mouvement s’arrête, mais parce qu’il s’arrête, il continue dans l’esprit. Vous voyez ce que je veux dire si vous pensez à la fin du film Les Quatre Cents Coups de Truffaut : Antoine Doinel est en train de fuir et le film se termine sur son visage ; il échappe à ses poursuivants dans l’image et dans l’esprit des spectateurs, pas ailleurs. Cette continuation dans l’esprit n’est ni plus ni moins que le sens. C’est comme ça que n’importe quel mouvement, par exemple celui de la course d’Apollon et Daphnée de Bernini, peut être pris dans la sculpture. Sous forme arrêtée, c’est là que l’on voit vraiment le mouvement. Sinon il ne fait que passer, il disparaît avant que le sens ne naisse. L’art nous fait très bien comprendre que ces moments où l’on s’arrête sont des moments où l’on pense, et l’on accède à plus de sens.

Comme Marey ou Muybridge qui, dans les années 1870, se servaient de l’outil photographique pour décomposer le mouvement, l’observer…

Oui, la décomposition est critiquée parfois, comme par Bergson3 qui dit qu’elle fait perdre ce qu’est le mouvement, c’est-à-dire le flux, etc. Mais en même temps, c’est comme ça en effet que l’on comprend les choses et que le sens peut naître. Il ne suffit pas que les choses soient fluides : dans la réalité, nos vies ne le sont pas. Il arrive qu’on soit bloqués, on l’a été pendant le confinement, on peut aussi être bloqués dans un embouteillage, même dans une voiture à 130 km/h on est quand même coincés dans la voiture. Ces moments d’arrêt, souvent involontaires, nous disent quelque chose. La meilleure manière de se demander ce qu’on fait là, se poser des questions existentielles, c’est d’être coincés dans un embouteillage, on se demande alors : « comment j’en suis arrivé là ? Qui suis-je ? Pourquoi suis-je né ? » (rires). Ce n’est pas du tout un hasard : c’est ça qui peut se réaliser dans l’art, ou politiquement, dans cette forme de l’arrêt.

Si on prend la BD, le film… dans un cas comme dans l’autre, on a des images qui se succèdent, mais la base des deux c’est l’image. Les images on n’en manque pas, on peut même dire qu’on est assommés d’images, mais elles ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. On est capables aussi de rester sur la même. Dans le film l’An 01, les images sont mises en mouvement, mais tout ce mouvement est au service de l’immobilité. Finalement, il parle aussi de la base du cinéma, qui est la photographie. L’image, je pense que ça reste très important, y compris politiquement. La vidéo est la forme la plus habituelle, mais qu’est-ce qui marque un événement ? La plupart du temps, c’est la photographie. Certains journaux le comprennent très bien, par exemple les Unes de Libération sont célèbres pour ça, avec leurs photos qui arrivent à condenser un événement… On ne peut pas dire que ce qui compte c’est le flux, etc. On a besoin aussi de ces moments où ça s’arrête pour que le sens naisse.

C’est le propos du film : « on s’arrête, on réfléchit ». L’idée est de donner du temps aux personnes abruties par le travail, pour qu’elles puissent s’ouvrir, découvrir, assimiler des connaissances… Le temps d’arrêt de l’An 01 sert à ça… D’ailleurs, certaines pratiques comme la méditation se font à l’arrêt.

Le film le montre très bien : le fait de s’arrêter change immédiatement les relations entre les gens. Des solutions peuvent être locales, mais elles doivent être collectives ou communes. Si l’on s’arrête seul dans son coin, ça ne peut pas donner grand-chose. Même le confinement par exemple, les gens ne pouvaient pas se voir, se rencontrer… On a essayé d’inventer quelque chose avec Internet et ça a changé la donne, peut-être définitivement. Ça ne veut pas dire que ça ouvre un monde parfait, mais ça a changé la relation à Internet, en quelque chose de plus créatif qu’avant.

Lorsque dans le film les personnes ont du temps pour discuter, ce que je trouve extraordinaire c’est qu’ils n’ont rien à se dire (rires). Les personnages sont heureux, non pas d’avoir une idée, mais de penser qu’ils ont le temps d’attendre qu’elle vienne. Le film n’est pas du tout naïf de ce point de vue là, parce que ce n’est pas parce qu’on s’arrête que tout d’un coup tout le monde est génial. Ça ouvre une autre temporalité pour que quelque chose advienne. C’est toujours ça la relation à l’idée, on ne peut pas vraiment la provoquer, il faut l’attendre. Si l’on va trop vite, on la rate, mais même si l’on est disponible pour elle, ce n’est pas pour autant qu’elle vient. Il faut s’inscrire dans cette autre temporalité où ça vient quand ça veut bien. Un peu comme dans la scène de pêche du poisson, le pêcheur est très enthousiaste parce qu’il a attendu et pêché le premier poisson de l’An 01, qu’il relâche d’ailleurs immédiatement. C’est ça aussi une idée, on va à la pêche et il faut attendre que ça morde. C’est une autre temporalité. Le film ouvre ça, ce commun-là qui peut s’élaborer progressivement.

Ce film l’An 01 est fortement teinté de l’ambiance post 68 dans lequel il a été conçu et tourné. Il résonne autrement aujourd’hui…

C’est un double plaisir de voir ce film aujourd’hui : à la fois parce qu’il fait ressurgir ce passé, et à la fois parce qu’on voit ainsi qu’il est, d’une certaine manière, toujours d’actualité.

Il y a deux lectures possibles de 68. La première est celle d’une révolution politique qui a quand même changé énormément de choses : elle a notamment relancé l’écologie. On le voit très bien dans le film : les préoccupations écologiques existaient déjà. On dit souvent qu’en ce moment il y a une prise de conscience, mais en fait c’est ce qu’ont montré les historiens à propos de l’anthropocène, la conscience écologique a toujours été là, simplement elle était minoritaire. Peut-elle devenir majoritaire ? Ça ne semble pas évident lorsqu’on a entendu le dernier discours d’Emmanuel Macron par exemple. 68 change aussi énormément de choses dans la conception de l’autorité, dans les Universités… On peut dire que c’est une révolution qui a réussi sur certains points et manqué sur d’autres…

Il y a aussi la tarte à la crème qui consiste à dire que finalement, les soixante-huitards (et c’est vrai) sont devenus cadres. On va déjà bien plus loin si on analyse la manière dont ils ont modifié le management, qui est alors devenu plus horizontal, plus fluide – et encore plus « libéral » ! D’une manière plus libre évidemment, mais qui finalement allait aussi complètement dans le sens du libéralisme.

Et puis il y a autre chose d’important dans Mai 68, qu’on oublie souvent : c’est toute la part du rêve, de l’irréalisable, il y avait une volonté de faire l’impossible.

D’où le fameux slogan : « Soyez réalistes, demandez l’impossible. »

C’est toujours ce qui manque en politique, je pensais à ça en écoutant le dernier discours d’Emmanuel Macron4. C’est un discours qui est à la fois très pragmatique, dans une sorte de réalité qui se continue, qui serait un peu toujours la même. Ça pourrait nous ramener à un discours des années 70 de droite, rien n’a changé.

Plus j’y pense plus ce discours d’Emmanuel Macron me rappelle les années 70 : la relance du programme nucléaire - à l’époque, c’étaient les essais nucléaires - à la fois nationaliste, gaulliste et capitaliste. Le nucléaire militaire ou civil, vient toujours faire la fusion comme ça, en gommant son aspect destructeur, qui pourtant va de soi.

Et puis faire travailler les chômeurs, faire tout reposer sur le travail sans à aucun moment se demander ce qu’il en est des salaires…

Il y a cette réalité-là qui est neutre, qui est triste et censée séduire la majorité des français (et ça marche) et il y a cette volonté de prendre une ligne de fuite vers quelque chose d’impossible, irréalisable, mais qu’il faut garder à l’esprit.

Une des phrases des clés de l’An 01 est au contraire : « et c’est pas triste »…

Oui, le film répond, comme Mai 68, à ce constat qui sert de titre à un article célèbre publié dans le Monde en mars 68 : « La France s’ennuie ». Il décrivait déjà cet ennui lié à la politique centriste majoritaire, qui est de la même façon aujourd’hui extrêmement ennuyeuse. On réforme, on dérégule, on accélère, mais au fond on s’ennuie. Ce qui est symptomatique, c’est la touche de lyrisme que Macron se sent obligé de rajouter pour rendre ses discours moins plats, en utilisant toujours la même formule, « dans un monde qui va » ; mais la répétition de la formule montre le manque d’inspiration et renforce la platitude. Alors oui, être « dans un monde qui s’arrête », c’est moins triste. Lutter contre l’ennui est une vraie lutte politique. Ce n’est pas étonnant qu’elle prenne la forme d’une BD, du cinéma avec l’An 01, parce que c’était aussi ça les thèmes de 68 : décaler les choses, repenser la politique, selon la ligne de l’impossible, qui est celle de l’art aussi. L’art rend l’impossible possible, bien plus que la politique. La culture, ça se développe, ça se vit, s’expérimente et c’est essentiel à la politique.

Gébé et beaucoup de ses lecteurs avaient l’impression qu’on allait y arriver à cet An 01. Même si le discours écologiste était minoritaire, il était présent et il devait paraître si évident qu’il allait pousser au changement…

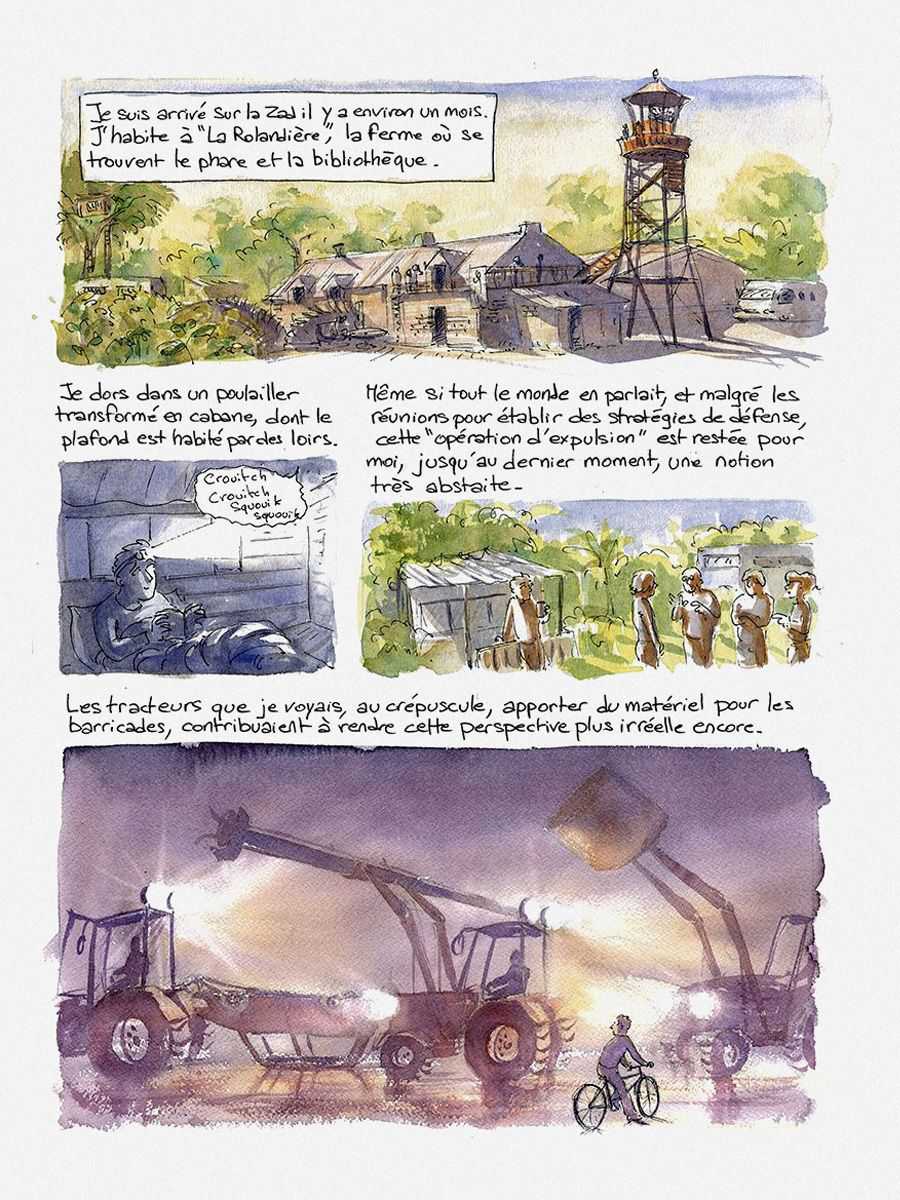

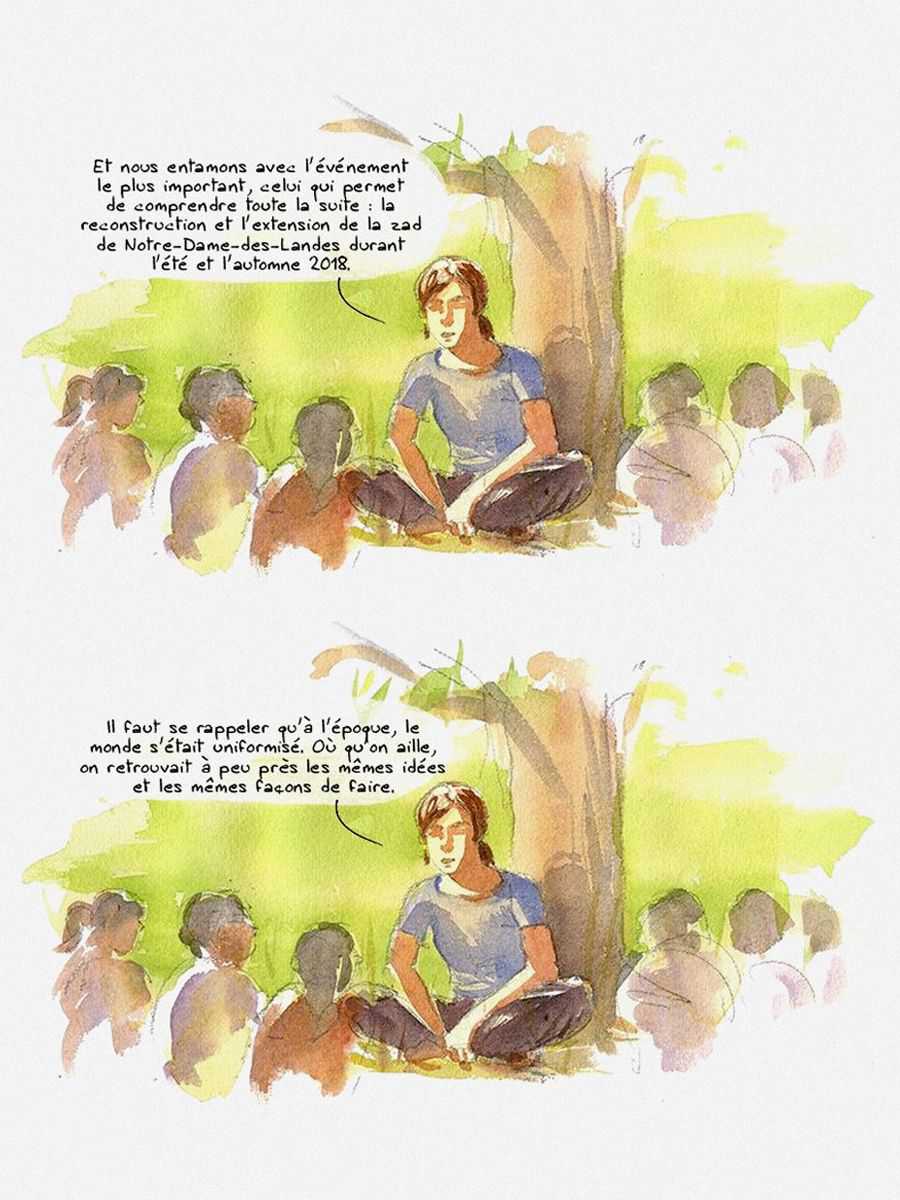

C’est compliqué de le savoir, mais je pense que foncièrement cette pensée-là n’était pas majoritaire à l’époque. La France, comme d’autres pays, a un fond conservateur, que l’on voit dans la victoire de la droite aux élections de juin 68, mais il y a une sorte de croyance et d’optimisme… Aujourd’hui, dans les manifestations des jeunes pour le climat, il y a beaucoup de désespoir et de colère, plus que de cette sorte d’insouciance joyeuse de 68, mais il y en a aussi. Par exemple quand Greta Thunberg s’est mise à danser avec un autre manifestante, alors que tout le monde attendait un discours. C’est aussi ça que peut toujours apporter cette jeunesse. À l’époque, il y avait beaucoup de micro-utopies, des communautés : dans le Larzac ou ailleurs, des communautés hippies dans tous les pays occidentaux. Ça avait des limites, ça ne se passait pas toujours aussi bien que prévu, mais c’étaient des essais essentiels. Est-ce que ça a disparu ? Pas vraiment, ça a pris d’autres formes, avec d’autres pratiques, mais c’est ce qu’on retrouve dans les ZAD, cette volonté d’organiser les choses différemment, de tenir compte de ce qui existe ailleurs. On peut regarder les choses de manière anthropologique : il y a quand même d’autres civilisations – qui ont été écrasées par le productivisme, etc. – mais, que ce soit la forêt amazonienne, ou l’organisation des aborigènes en Australie, ou tant d’autres, il y a des modes de relations à la nature, des manières d’être ensemble et de faire du commun qui ont existé, qui existent encore, et qui sont à prendre tout à fait au sérieux. On peut constituer une sorte de base théorique pour certaines sociétés, comme ce qu’on voit dans les ZAD, ces volontés de vivre d’une autre manière, qui est toujours présente, et c’est important.

La ZAD la plus célèbre en France est celle de Notre-Dame-des-Landes, au cœur de laquelle on retrouve la volonté de bloquer un projet, de s’arrêter sur un territoire…

Notre-Dame-des-Landes est particulièrement révélateur, parce qu’il s’agissait de faire un aéroport, symbole de l’extension de la mobilité, et c’est ce projet qui est arrêté pour laisser place à complètement autre chose. Et ça a marché, parce qu’il s’agissait d’occuper, de défendre un territoire. Il y a une sorte de double mouvement : celui dont tout le monde a entendu parler, c’est le moment des confrontations violentes avec la police (quand même violence d’initiative d’État, la violence exercée pour garder la ZAD était une contre-violence). Cette période a pris fin quand le projet d’aéroport a été abandonné. Après, il y a cet autre moment qui est finalement plus intéressant, je m’en suis rendu compte en me rendant dans la ZAD, où l’idée est de s’installer, de négocier avec les mairies d’une manière très officielle, ce qui rend les choses difficiles c’est que tout ce travail-là n’a plus de soutien médiatique. C’est aussi le problème avec les médias qui sont là dès qu’il y a de la violence, mais au moment où quelque chose se construit progressivement, s’élabore, ça ne les intéresse pas ; pourtant, qu’est-ce qui a plus de sens que l’évolution d’un lieu, d’une manière d’habiter ? Excepté les personnes minoritaires qui puisent là leur inspiration ou participent à la réflexion des zadistes, globalement la population a complètement oublié Notre-Dame-des-Landes, alors que c’est en ce moment que les choses se passent et prennent forme…

On s’arrête pour rendre possible un autre départ…

« On arrête tout », ce slogan du film est plus qu’un slogan, il ouvre un possible au cœur de l’impossible, qui est de tout arrêter. Toute grève, comme le dit Walter Benjamin5, est toujours dans l’horizon de la grève générale. Une grève, d’un point de vue local, ce que disent tous ceux qui ont une perspective comptable, c’est qu’elle aggrave les problèmes de l’entreprise. Mais elle a un autre horizon : celui d’ouvrir un possible, de provoquer une mutation, un changement, toujours dans un horizon de généralité. C’est pourquoi ce slogan, lui, ne vieillit absolument pas. D’ailleurs, il a été repris par les gilets jaunes aussi sous une autre forme qui est « on ne bougera pas. » La grève permet l’occupation aussi. L’occupation des places, ou des ZAD.

L’immobilité comme un axe de résistance ?

On identifie le mouvement à la liberté, mais le mouvement permet aussi le contrôle policier. C’est le principe : « circulez, circulez ». Tant que les gens sont en mouvement, ils circulent, ils sont très repérables : les systèmes de surveillance et de contrôle sont sensibles au mouvement. Le mouvement se contrôle donc très bien. Je vais dire quelque chose de volontairement provocateur : les manifestations où l’on va d’un point à un autre se concilient tout à fait avec ce que veut la préfecture. Tant qu’une manifestation avance, elle gêne la circulation évidemment, bouche des artères, mais en même temps, elle en libère d’autres, ça ne gêne que très peu. Une occupation provoque des réponses policières plus difficiles, ambiguës, parfois plus violentes comme on a pu le voir pour Nuit debout où la police ne savait pas trop quoi faire, mais intervenait de manière assez brutale dès que ça se transformait en manifestation à côté. L’immobilité est déjà une résistance à l’ordre policier de manière très forte. On l’a vu à nouveau avec l’occupation des ronds-points par les Gilets jaunes : c’est la belle dimension du mouvement, très différente des manifestations du week-end, qui ont souvent mal tourné. Sur les places urbaines pendant Occupy Wall Street, Nuit debout, etc., sur les ronds points, l’arrêt en commun a provoqué des discussions sur ce que veut dire vivre en commun, sur la démocratie, et cela, même si le pouvoir n’aime pas trop, c’est vraiment l’essentiel, comme dans les ZAD.

Justement, dans les années 70, les techniques de résistance par exemple celles du sitting, laying, consistaient à se tenir immobile quelque part. C’est difficile à gérer pour la police. Un corps immobile, qui se laisse aller, est très lourd. Tant qu’il résiste corporellement on peut le déplacer à deux, mais quelqu’un qui se lâche complètement devient très lourd, on n’a pas de prise sur lui. Les militants le savent, lorsqu’ils sont empoignés par des policiers, ils n’ont pas intérêt à se débattre, sont plus difficiles à transporter en étant relâché. C’est extrêmement efficace, un vrai moyen de résistance, proche de ses techniques qu’on retrouve dans les arts martiaux, proche du taoïsme aussi : une non-action est plus efficace qu’une action désordonnée.

Plusieurs artistes jouent sur ces moments où le corps ne bouge pas, provoquent des situations d’immobilité de groupe, comme nous l’avons fait par exemple avec la performeuse Carole Douillard. Face à un groupe immobile, on se demande véritablement ce qu’ils font là, et ce qu’ils vont faire. Il suffit de ça pour ouvrir des possibles. Justement parce que dans le mouvement il y a une trajectoire, donc c’est prévisible, on sait où ça va, c’est pour ça que ça plaît beaucoup à la police les mouvements. Mais à partir du moment où un lieu est occupé, où les gens sont immobiles, on ne sait pas ce qui va se passer, c’est imprévisible. S’arrêter pour faire naître de l’imprévisible, c’est aussi l’idée du film l’An 01.

Se permettre l’écriture chez les designeur·euse·s, artistes et/ou chercheur·euse·s (☀✬❀)Revue Azimuts - Design Art Recherche

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.

Veuillez effectuer une mise à jour.