Entretien avec Lorette Pouillon, artiste

« Une manière de renverser ce rapport de domination serait de rendre leur autonomie aux œuvres. »

Émilie Perotto :

Lorette, avec l’axe de recherche Sculpture Industrielle, j’envisage la sculpture comme outil pour penser et modifier nos relations à l’industrie et au patrimoine industriel. Et c’est dans le cadre du blog de Sculpture Industrielle, qui diffuse des expériences et des savoirs, qu’il m’a semblé intéressant de m’entretenir avec toi. Trois ans après ton DNSEP (ACDC_espaces 2020), ton travail m’apparaît plus que jamais nourri par l’histoire de l’industrie, et je projette que notre discussion pourrait m’apporter des éléments de réflexion nouveaux au sujet de la sculpture comme outil de penser l’industrie.

En 2020, j’ai été marquée par une des pièces que tu as réalisées peu de temps après ton DNSEP. Il s’agissait de deux reproductions de pigeons identiques en plastique, fabriqués comme leurres pour la chasse, pour lesquels tu avais réalisé une caisse de transport. Le choix de ces objets et comment tu en faisais des sculptures m’avait interpellée, sans que je n'en parle avec toi, car il me semblait que ta pratique prenait, avec cette pièce, un virage décisif que tu empruntais intuitivement sans avoir le recul suffisant pour en discuter.

Pourrais-tu décrire cette pièce et la situer dans ton travail ? Cette pièce a-t-elle effectivement amorcé une nouvelle direction ?

Lorette Pouillon :

C’est en effet la dernière pièce de la série des « Choses », amorcée à l’occasion de mon DNSEP. Il s’agit d’une boîte en bois contenant deux pigeons achetés au rayon chasse de Décathlon. Ces derniers ont surtout été choisis pour leurs qualités plastiques, mais je cherchais également un objet peu cher, déclinable et disponible en lots. La boîte a été fabriquée par mes soins, une feutrine thermoformée accueille parfaitement la forme des pigeons. C’est intéressant pour moi de constater que j’apportais déjà plus d’intérêt à la fabrication de l’emballage qu’à son contenu.

Cette pièce s’appelle « Chose à vendre (lot de 2) ». Je l’ai construite aux ateliers de l’Esadse quelques mois après mon diplôme, à un moment où je cherchais à trouver ma propre économie en tant qu’artiste. Alors, comme une suite logique dans la série de mes sculptures « Choses », je me suis demandé à quoi ressemblerait une « Chose à vendre ». J’ai commencé par me dire que si cette « Chose » était à destination de quelqu’un d’autre, alors il fallait qu’elle soit emballée correctement. J’ai réuni un lot de 2 pigeons, en imaginant qu’il pourrait exister plus tard des lots de 6 canards, ou de 12 pies par exemple. En les organisant ainsi en lots, ces sculptures descendent selon moi de leur trône de pièces uniques pour devenir des objets manufacturés à l’identique. Leur valeur dépend de leur circulation et de l’échange.

Pour autant, le soin et la préciosité apportés à l’emballage n’en font pas complètement des objets de consommation lambda. Le cérémonial du déballage et la mise en scène d’une boîte en réalité sur mesure introduisent plutôt un « objet d’art ». C’est un aspect dont j’ai tenté de me détacher plus tard avec « Tout doit disparaître » à l’Antenne à Saint-Étienne, une exposition pensée comme un magasin de sculptures gratuites, produites en séries de 2 à 2000 exemplaires.

C’est intéressant que cette pièce t’ait marquée. Pour être franche, même si j’aime la ressortir de temps en temps, j’ai un peu tendance à l’oublier. Alors qu’en t’écrivant, je me rends compte que c’est effectivement le début d’un travail de sculptures produites en série, et de questionnements sur la vie d’une forme quand elle s’insère dans une économie qui la dépasse.

ÉP :

Peux-tu revenir sur la série des « Choses » pour que l’on comprenne bien dans quel contexte est arrivée la « Chose à vendre (lot de 2) » . À quoi ressemblaient ces « Choses » ? Peut-être peux-tu prendre 2 ou 3 exemples de sculptures de cette famille que tu pourrais décrire ?

LP :

Oui, voici quelques exemples : la « Chose super pratique » est un meuble permettant de ranger des salades vertes. La « Chose heureuse » est constituée de deux morceaux de bambous qui forcent un sourire lorsqu’on y pose nos joues. La « Chose qui sent bon » ressemble à un petit oreiller monté sur pieds et parfumé à la lavande. La « Chose attendue » est une enveloppe contenant un message secret.

À l’image d’un alphabet déclinable en une quantité de mots et de phrases, je rassemblais et jouais avec les différents protagonistes de cette collection. C’était un inventaire en perpétuel mouvement et aux potentiels multiples, introduisant des jeux de compositions formelles, linguistiques et performatives. J’aime bien m’imaginer comme une metteuse en scène réunissant ses comédien·nes avant d’écrire son spectacle, se servant des qualités de chacun·e pour composer directement sur le plateau.

ÉP :

Peux-tu rappeler de quelles façons étaient réalisées ces « Choses » ? Était-ce des associations de matières et de gestes divers ? Des objets ready-made ?

LP :

Oui, il s'agissait d'assemblages de matières variées allant du textile au moulage de plâtre, en passant par le métal, le papier, des matières organiques, parfois animales… Certaines résultaient de gestes assez simples, comme des ready-made assistés. Je pense par exemple à la « Chose avec un accent grave » : une chaise de bureau Ikea en plastique rouge sur laquelle a été rajouté un morceau de bois en forme d’accent. Au-delà du jeu de mot qui fait littéralement de cette chaise une « chèse » , je me suis aussi demandé quel type d’objet choisir. Il me paraissait évident que l’image que nous avions d’une chaise ne pouvait plus être celle de Joseph Kosuth1. J’ai choisi celle-ci car elle très facilement identifiable et déjoue avec humour le romantisme d’une belle chaise en bois.

La plupart des autres « Choses » étaient plutôt entièrement fabriquées à l’atelier. Ce qui est intéressant, c’est qu’elles étaient souvent réalisées avec suffisamment de soin pour qu’elles paraissent manufacturées. La « Chose déjà vue » était par exemple la copie d’un système de rangement s’insérant dans un tiroir, toujours vendu chez Ikea. J’aimais bien l’idée d’utiliser des techniques quasi artisanales pour reproduire un objet de grande consommation.

Chaque « Chose » était forcément construite par rapport aux autres, sans réelle cohérence formelle. Je cherchais plutôt à composer une « famille » de formes, à ne pas comprendre comme lien de parenté génétique (et donc de ressemblances esthétiques) mais plutôt comme un ensemble des trucs qui existent à plusieurs, les un·es par rapport aux autres. Je pense que c’est que qui peut expliquer la diversité des gestes et techniques employés.

ÉP :

Peu après ton diplôme, tu as été invitée à l'Antenne2, lieu pour lequel tu as conçu l'exposition « Tout doit disparaître » . Peux-tu nous décrire l'exposition et nous expliquer brièvement comment tu l'avais construite ?

Et puis j'aimerais qu'on creuse la relation que ton travail de sculpture tisse avec l'économie. Comme tu l'as écrit précédemment, tes sculptures et tes projets mêlent des objets ready-made (parfois « augmentés » ) issus de l'industrie, et des formes qui apparaissent à l'atelier. Cette communauté prend corps via des gestes sculpturaux assez simples, mais très engageants.

Tu mets souvent sur un même niveau des objets que tu achètes, ou collectes, avec des formes que tu vas minutieusement constituer de A à Z. Même si leur coût de production n'est pas le même, ces différentes « Choses » ont la même valeur d'existence. Ce qui donne une valeur à tes pièces n'est pas le coût de production, ni encore la main de l'artiste, mais uniquement le fait qu'elles soient pièces. Leur nature d'objet artistique suffit. Même si on comprend bien que c'est toi qui décide de leur donner cette nature, quand on traverse tes expositions, on éprouve plutôt le fait que ce souffle de vie artistique était présent en amont, et pas parce que l'artiste l'a décidé. Comme si, finalement, ton travail constituait surtout à organiser des rencontres entres ces sculptures traversées par le flux de la vie, et à aider les sculptures qui ne s'assument pas à exprimer pleinement ce qu'elles suggéraient. Tu serais une sorte de coach d'épanouissement personnel pour sculpture.

Ma question se perd un peu, mais j'ai l'intuition qu'il y a une relation entre faire une exposition qui coûte en production, mais qui se donne littéralement au spectateur, et le fait de mettre à mal le coût de production d'une œuvre, sa valeur dans l'économie de l'art, sa valeur artistique, sa valeur en tant qu'être (comme un arbre ou une pierre), et sa valeur affective.

Donc, pour résumer, peux-tu, en nous parlant de « Tout doit disparaître » , approfondir ces questions de valeurs ? Et peut-être aller jusqu'à une conception éco-féministe de la sculpture ?

LP :

J’aime beaucoup cette question. Pour résumer en quelques mots, « Tout doit disparaître » (TDD) était une exposition où le public pouvait repartir avec les sculptures. Elles étaient toutes disponibles en plusieurs exemplaires (de deux, à quelques dizaines, à plusieurs milliers). Certaines étaient façonnées à l’atelier, comme deux fausses lampes taillées dans du contreplaqué de MDF, des tableaux à l’acrylique représentant des chèvres peintes à l’identique, ou bien des petites pièces, quelque part entre le morceau de sucre et la lettre de scrabble, coulées plâtre. Et puis il y avais effectivement des sculptures que j’avais trouvées « déjà prêtes » , et où l’accumulation constituait le principal geste artistique. Il y avait par exemple une quinzaine de chemises bleu clair soigneusement pliées et empilées, 300 œufs en bois commandées sur le site Etsy, de la lessive achetée en gros et redistribuée dans des sachets transparents. L’exposition était visible depuis la vitrine pendant un mois, elle a seulement été ouverte un soir, une semaine avant sa fermeture. Pendant cette soirée, presque tout a disparu, les visiteur·se·s sont reparti·e·s avec toutes les sculptures, mais aussi avec les étagères et les dispositifs de présentation.

Au départ, mon intention était surtout de travailler sur la valeur affective des formes que je rassemblais. Il peut y avoir un côté presque animiste dans la manière dont j’investissais les « Choses » , et je m’étais attachée aux formes qui peuplaient mon atelier. Alors, d’abord comme une expérience personnelle, j’ai voulu voir ce qui se passait quand je me séparais de ces sculptures, ou plutôt comment j’allais construire des formes dont j’allais me séparer. J’avais conscience que ces questionnements étaient un peu autocentrés, mais j’avais aussi l’intuition qu’il y avait quelque chose à développer autour de ce renoncement, de ce don. Aucune des sculptures n’était signée. À part sur la plaquette d’exposition, mon nom n’était mentionné nulle part. Les deux lampes sculptées dans du MDF étaient de loin les pièces sur lesquelles j’avais passé le plus de temps et dont j’étais assez satisfaite. Elles ont été emportées 5 minutes après l’ouverture, par deux employés de la mairie de Saint-Étienne qui les avaient repérées dans la vitrine. L’un d’eux m’a dit qu’il allait essayer de percer la sienne pour y mettre une ampoule. J’étais à la fois horrifiée et ravie. J’aime l’idée qu’une sculpture n’appartienne qu’à elle-même. La donner sans la signer était une manière de la « mettre au monde » , de la laisser partir vivre sa vie de chose. C’était un procédé presque maïeutique. Je ne suis pas toujours très à l’aise avec le principe d’animisme, mais je trouve qu’il y a tout de même un intérêt éthique, et donc politique, à considérer les choses inertes qui nous entourent (autrement appelés objets, parfois nature et de temps en temps sculptures) comme des matières dotées d’agentivité et d’un vécu. Autrement dit, l’enjeu pour moi n’est pas tellement de savoir si les objets sont des entités animées d’un esprit mais plutôt de voir ce qu’il se passe si on relationne avec eux comme avec du vivant.

Dans ce sens-là, mon travail en tant que « coach d’épanouissement personnel pour sculpture » serait surtout d’extraire certains objets du brouhaha des magasins pour leur laisser le temps de souffler dans une maison de repos : mon atelier ou une exposition.

J’aurais encore beaucoup de choses à dire sur ce travail, c’est une expérience qui a largement dépassé mes intentions de départ et j’y pense encore régulièrement. Une des choses que je n’avais pas prévues était le troc qui s’est mis en place entre les visiteur·se·s pendant la soirée. C’était intéressant de voir que certaines sculptures étaient plus convoitées que d’autres, et que les gens avaient commencé à spéculer en se basant sur des valeurs économiques inventées. Par exemple, une sculpture pouvait en valoir trois autres. Bien sûr, la rareté de certaines pièces pouvait influencer le désir de la posséder. Mais ce n’était pas toujours le cas. J’ai vu par exemple s’échanger une dizaine de petits sucres en plâtre contre une branche de romarin.

J’ai reçu plusieurs photos d’ami·e·s me montrant les endroits où ces sculptures avaient atterri. Un carton a servi de support à gel hydro-alcoolique dans un bar, une branche s’est retrouvée coincée dans une bouche d’égout. Leur valeur n’était plus esthétique mais dépendait de leur usage. Une fois sortie du contexte de l’exposition d’art contemporain, ces pièces étaient déchues de leur statut d’œuvre, et retrouvaient une valeur plus proche de celle de l’objet.

Quelques semaines avant cette exposition, j’ai eu une discussion intéressante avec une personne qui était passée dans mon atelier. Quand j’ai fini par lui expliquer que tout ce qu’elle voyait allait être donné, elle était presque révoltée. Pour elle, le statut de jeune artiste était déjà suffisamment précaire pour commencer à donner son travail gratuitement (je ne touchais pas d’honoraires pour cette exposition, seulement 500 euros de budget de production). Même si j‘étais d’accord avec elle sur le fond, cet échange m’a permis de me rendre compte que tout l’intérêt des sculptures que j’ai fabriquées et rassemblées pour TDD se trouvait justement dans le don. Sans cette gratuité, elles auraient paradoxalement perdu de leur valeur. En fait, je faisais des « Choses pour rien » .

ÉP :

Je reviens sur la dernière phrase de ma question précédente. Fais-tu des liens entre ta façon de pratiquer la sculpture et une pensée éco-féministe du monde ? Et pour terminer, j’aurais aimé que tu nous parles d’un projet plus récent, que tu situes dans la prolongation des enjeux de TDD. J’ai vu des images de ta résidence au Creux de l’enfer, avec des bûches, des troncs d’arbres, qui se retrouvaient dans des espaces qui leur donnaient le statut d’objet. J’aurais été curieuse que tu nous en dises plus !

LP :

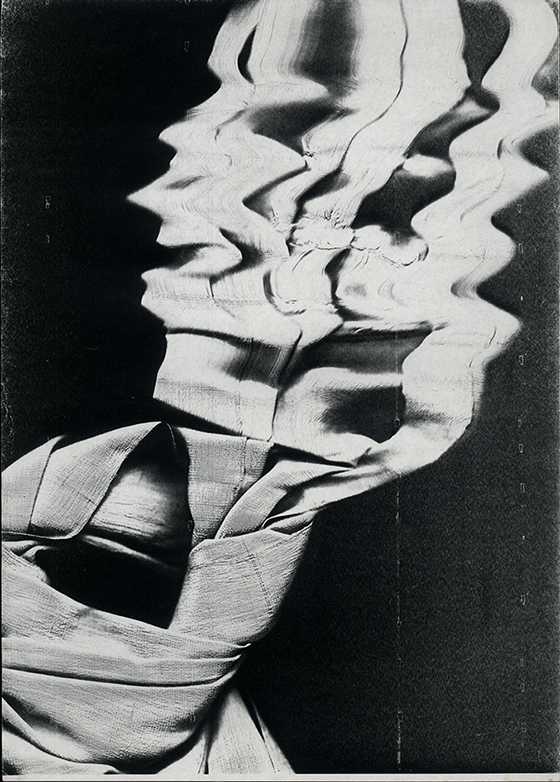

En fait, la suite logique de TDD a d’abord été un diptyque appelé « Please handle with care » . Il s’agissait de deux panneaux de MDF découpés et réassemblés en s’inspirant de techniques de marqueterie. De l’enduit pour joints recouvrait les fentes et laissait apparaitre deux motifs taille réelle : un chien caché sous les cheveux d’une femme nue, et un lézard sous une pile de chaises. Les deux panneaux étaient montrés avec leur caisse de transport : des housses en tissus remplis de paille. Contrairement aux objets-sculptures derrière la vitrine de TDD, je voulais que ces deux pièces s’apparentent plus explicitement à des « objets d’art » , qu’elles soient plus imposantes, comme des tableaux, et qu’elles affichent un savoir-faire presque artisanal. Mais en restant attachées à leur caisse de transport, en étant montrées adossées au mur ou posé au sol, j’avais surtout envie de les montrer dans leur statut d’objet, d’un bien dont la valeur dépend de leur circulation et de l’échange.

Et puis en juillet 2023, je suis effectivement partie à Thiers pendant 4 mois, en résidence avec le centre d'art du Creux de l'enfer. J'avais pour projet de m'intéresser à la sylviculture, et plus spécifiquement à la manière dont nous organisons, « rangeons » la nature et les paysages, et comment ce geste peut être comparé à celui, beaucoup plus domestique, de mettre de « l’ordre » dans un foyer. Autrement dit, comment nos systèmes de domestication et donc de domination de la nature sont le miroir de l’ordre que nous maintenons chez nous. En cela le rangement et l’emballage sont des moyens de mettre à la place « qui convient » , de placer quelque chose en situation de conformité. En alignant les arbres, les exploitants sylvicoles font des forêts « propres » , « rangées » , calibrées pour les machines.

Sur place, j’ai travaillé avec une bucheronne. En passant du temps avec elle en forêt j’ai été fascinée par la conscience qu’elle avait de l’organisation des arbres entre eux, une hyper-vigilance qui est d’abord liée aux risques du métier mais qui découlait aussi de sa façon de considérer sa place au sein de cet écosystème. Et puis, j’ai aussi été très touchée de voir cette femme dont le gabarit ressemblait au mien manipuler des troncs d’arbre de 30 mètres de haut, les faire tomber, les attacher, les sortir de la forêt. Même si ces gestes peuvent contenir une certaine violence, c’est aussi complètement fascinant à voir. J’ai alors eu envie de construire un tronc d’arbre « super pratique » , construit aux dimensions de ma voiture et que je serais capable de porter moi-même.

Ce qui m’amène à ta question sur une pratique éco-féministe de la sculpture. Cette idée m’intéresse parce que je ne l’ai jamais considérée comme une doctrine en soi mais c’est une grille de lecture qui a du sens. En tout cas, j’ai l’impression que mon travail (et celui de beaucoup d’autres artistes ces dernières années) est traversé par des questionnements écologiques qui héritent de cette pensée. L’enjeu selon moi reposerait sur l’idée de faire d’une sculpture un « sujet » . C’est un élément actif susceptible d’effectuer des actes, d’imposer des conséquences concrètes et tangibles. Ces sculptures sont membres d’un écosystème sur lequel les humains exercent un pouvoir. Une manière de renverser ce rapport de domination serait de rendre leur autonomie aux œuvres. Accepter qu’elles ne nous appartiennent pas c’est aussi accepter qu’elles disparaissent, ce qui serait contraire à toute logique capitaliste. Ces derniers temps, mon travail s’est d’ailleurs orienté vers des performances qui mettent en scène cette autonomie de vie. C’est un projet qui s’appelle « TRANQUILLE » . Dans ce travail, les sculptures que je produis sont devenues les comédiennes d’une pièce reprenant les codes du théâtre. Les humains sont au second plan, ce sont elles qui bougent, se déplacent, discutent entre elles ou s’adressent au public. On y trouve, entre autres, des pierres qui se plaignent, des salades qui rampent, un phasme qui tourne en rond, un tronc d’arbre qui s’ouvre pour dévoiler un os géant. C’est une sorte de paysage en mouvement peuplé de sculptures devenues créatures théâtrales, où le corps des humains se fond dans le corps du monde.

URN au Living du macLYON

Macula - L’attirance de l’œilExposition d’étudiant·e·s de l’Esadse et de l’UJM à La Belle Époque

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.

Veuillez effectuer une mise à jour.